Im rechten Teil sind deutlich drei Emissionslinien sichtbar

Ein Spektrum von beta Lyrae (und das Spektrum 2. Ordnung)

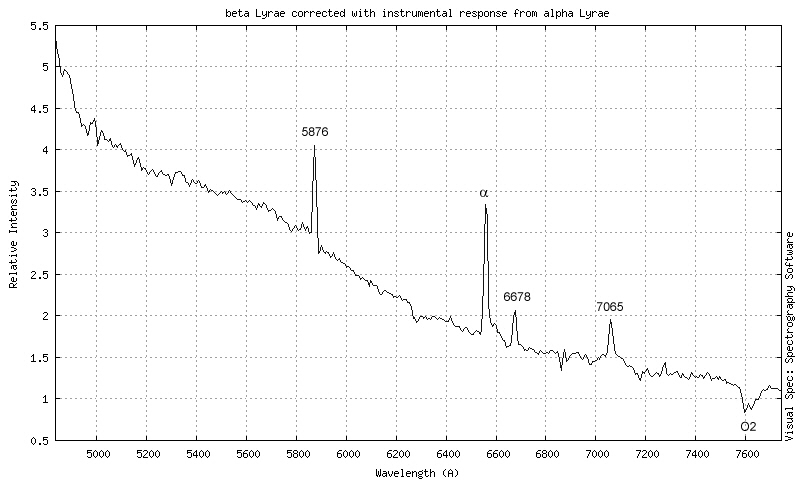

Beta Lyrae zeigt wie P Cygni starke Emissionslinien. Am 29.11.2024 habe ich von 20:54 - 21:14 MEZ ein Spektrum von beta Lyrae aufgenommen mit dem SA100, Prisma, Samyang 135 mm, ASI 294 MC Pro. Das waren 60 x 20 sec bei 400 gain und -10°C Sensortemperatur mit dem SA100 als Objektivgitter. Das Ergebnis sieht so aus:

![]()

Im rechten Teil sind deutlich drei Emissionslinien sichtbar

Die hellen Banden im blauen Teil des Spektrums stammen von unscharfen Sternen, die währen der Belichtungszeit durch das Spektrum liefen. Das ist eine Folge der Bildfelddrehung mit meiner azimutalen Montierung. Längere Belichtungen ohne solche Artefakte sind dadurch (besonders in der Milchstraße) nicht möglich. Und ohne längere Belichtungszeiten können keine Spektren von lichtschwachen Objekten aufgenommen werden.

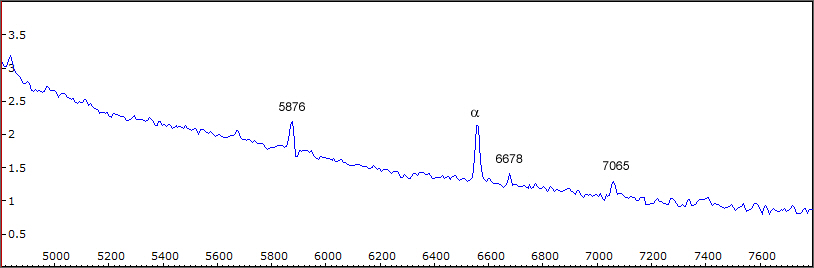

Eine Auswertung des Spektrums mit VSpec ergibt dies:

Die mit Zahlen versehenen Linien sind

HeI-Emissionslinien

Direkt vor dem Spektrum von beta

Lyrae habe ich ein Spektrum von alpha Lyrae aufgenommen um einen

passenden "Instrumental Response" zu haben.

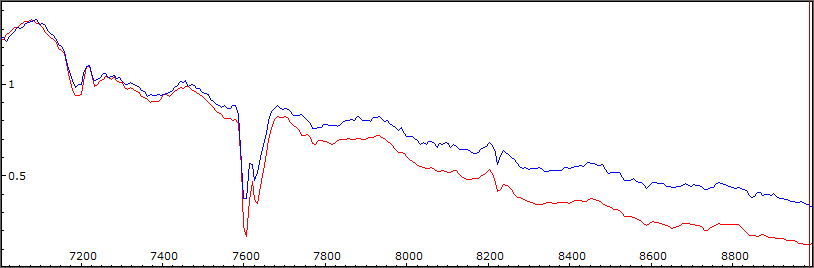

Spektrum von beta Lyrae dividiert

durch den "instrumental Response" von alpha Lyrae

Die O2-Bande bei 7605 Å ist noch prominent sichtbar. Dort hat das Verfahren nicht funktioniert, vermutlich weil dort schon ab etwa 7100 Å (s.u.) das langwellige Spektrum 1. Ordnung schon mit dem kurzwelligen Spektrum 2. Ordnung überlagert ist. Mein Spektrum von alpha Lyr enthält am roten Ende das (relativ starke) blaue Spektrum 2. Ordnung von alpha Lyr, das aber im Referenzspektrum nicht enthalten ist. Bei der Division meines Spektrums durch das Referenzspektrum ist deshalb der "Instrumental Response "am roten Ende des Spektrums ungültig.

Ein vollständiges Spektrum 1. Ordnung, das nicht vom Spektrum 2. Ordnung überlagert ist, läßt sich durch die Kombination zweier Aufnahmen erreichen. Die erste Aufnahme wird ohne Filter gemacht, die zweite (gleich lange) Aufnahme geschieht durch ein IR-Passfilter, das nur Wellenlängen größer als 6850 Å durchläßt (damit wird das Spektrum 2. Ordnung unterdrückt). Damit nicht nachfokussiert werden muß, sollte die erste Aufnahme durch einen passenden Klarglasfilter gemacht werden. Nach dem Binning der beiden Aufnahmen kann man dann in den Tabellen der Intensitäten (über x) die Werte der zweiten Tabelle in die erste Tabelle übernehmen.

Ein Versuch auf diese Weise ein reines Wega-Spektrum 1. Ordung zu erhalten hat nicht funktioniert. Die Intensitäten in den Profilen von VSpec sind nicht einfach die Summen der ADUs im aufgenommenen Spektrum. Deswegen lassen sich die beiden Spektren auch nicht einfach zusammensetzen. Stattdessen müssen sie in VSpec mit "Operations/Join" zusammengesetzt werden. Dazu müssen sich die beiden Spektren überlappen. Das Klarglasspektrum ist brauchbar bis 7100 Å, das Infrarotspektrum ist nutzbar ab etwa 6950 Å (bei 6869 Å stört noch die terrestrische O2-Bande). Das Ergebnis ist ein reines Spektrum 1.Ordnung.Und nach der Division durch das Referenzspektrum ergibt sich eine saubere Responsekurve.

Am 23.12.2024 habe ich zwei Spektren von Wega aufgenommen mit dem Samyang 135 mm und dem SA100 als Objektivgitter. Die Belichtung war jeweils 240 x 0,5 sec, einmal mit dem Klarglasfilter und einmal mit dem IR-Passfilter. Das Spektrum mit dem IR-Passfilter wurde mit "Operations/Join" an das Klarglassspektrum angepasst.

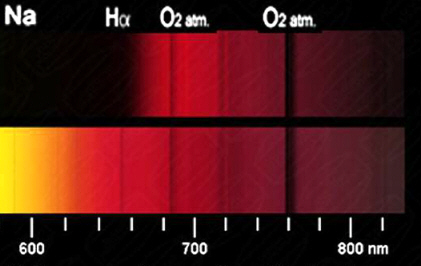

Blau: Spektrum mit Klarglasfilter, Rot: Spektrum mit

IR-Passfilter

Auf den erste Blick scheint der Einfluß des Spektrums 2. Ordnung ab etwa 7600 Å deutlich sichtbar zu sein. Auffällig ist aber der sehr ähnliche Intensitätsverlauf der beiden Profile. Das blaue Profil zeigt kein Anzeichen der (bei Wega starken) H-beta Linie der 2. Ordnung, das rote Profil ist einfach zunehmend schwächer bei größeren Wellenlängen als das blaue Profil. Das läßt vermuten, daß der IR-Passfilter dort weniger Licht durchläßt als der Klarglassfilter. Die Tranmission des Klarglasfilters sinkt im Bereich 7000 -9000 Å von 99 auf 89%. Für den IR-Passfilter habe ich keine Transmissionskurve gefunden, aber das auf seine Schachtel gedruckte Spektrum wird jenseits von 7605 (O2-Bande) deutlich schwächer:

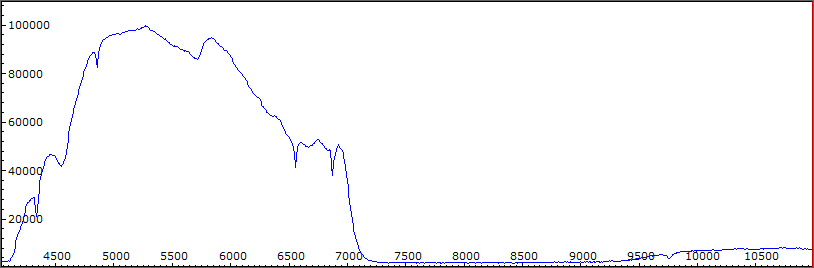

Wie man das Spektrum 2. Ordnung gut sichtbar machen kann ist hier beschrieben. Mit dem UV/IR-Sperrfilter von Baader wird das Spektrum 1. Ordnung bei etwa 6800 Å abgeschnitten und das Spektrum 2. Ordnung wird klar sichtbar. Mit solchen Aufnahmen kann man feststellen, wo das Spektrum 2. Ordnung beginnt (im verlinkten Beispiel war das bei etwa 7100 Å). Am 03.01.2025 gelang in einer Wolkenlücke eine Aufnahme 120 x 10 sec (20 Min) von Wega mit dem UV/IR-Sperrfilter:

Wega-Spektrum mit UV/IR-Sperrfilter

Das Spektrum 1. Ordnung ist stark überbelichtet, zeigt aber noch deutlich H-gamma, H-beta, H-alpha und die O2-Bande bei 6869 Å und konnte so kalibriert werden. Das Spektrum 2. Ordnung wird erst jenseits von 9000 Å sichtbar und zeigt eine Linie bei etwa 9754 Å. Das ist vermutlich H-beta (4861 x 2 = 9722).

H-beta wird in der 1. Ordnung abgelenkt um sin(x) = 486/10000, also ist x = 2,79°. In der 2. Ordnung ist die Ablenkung sin(y) = 972/10000, also ist y = 5,58°. Auf dem Sensor sind das Verschiebungen von 135 * tan(x) = 6,57 mm und 135 x tan(y) = 13,18 mm. H-beta 2. Ordnung ist dann bei 4861 * 13,18 / 6,57 = 9752 Å zu finden. Das paßt (die Kalibrierung ergab 6,8 Å/Pixel).

Mit dem UV/IR-Sperrfilter beginnt das Spektrum 1. Ordnung bei etwa 4000 Å. Das Spektrum 2. Ordnung liegt hier also jenseits von 8000 Å der 1. Ordnung. Die Bilder von alpha und beta Lyrae sind am 29.11.2024 aber ohne Filter aufgenommen worden. Ohne Filter beginnt das Spektrum von beta Lyrae schon bei etwa 3700 Å (s.o. 1. Bild). Damit könnten Spuren des Spektrums 2. Ordnung ab 7400 Å im Spektrum 1. Ordnung sichtbar werden. Aber dass die O2-Bande im mit dem "instrumental response" von alpha Lyrae korrigierten Spektrum von beta Lyrae sichtbar blieb lag an einem unpassenden "instrumental response" (das Spektrum von alpha Lyrae war für die Farbe des Hintergrunds korrigiert, aber das Spektrum von beta Lyrae war das nicht). Mit dem farbkorrigierten Spektrum von beta Leo verschwindet die O2-Bande im mit dem "instrumental response" korrigierten Spektrum:

Spektrum von beta Lyrae dividiert durch den "instrumental

Response" von alpha Lyrae

Das Spektrum 2. Ordnung ist ab etwa 7400 Å hier enthalten, aber zu schwach um sich deutlich zu zeigen.

Es bleibt die Frage warum das Spektrum 2. Ordnung in dem verlinkten Beispiel schon bei etwa 7100 beginnt. Die dort benutzte Kamera (QSI-583 mit Sensor KODAK KAF-8300) hat eine sehr gute Empfindlichkeit schon ab 3500 Å. Damit kann ein Spektrum 2. Ordnung schon ab 7000 Å sichtbar werden.