Erfahrungen mit dem Star Analyser und dem Samyang 135 mm, f/2 Objektiv

Als Kamera diente die ASI 294 MC Pro.

1. Filterschublade oder Objektivgitter?

Angefangen habe

ich mit dem SA200 in der Filterschublade, 2,5 cm vor dem Sensor.

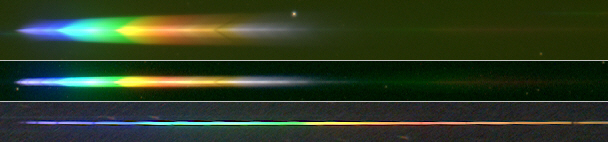

Das obere Bild zeigt ein Spektrum von Rigel mit starken

Farbfehlern bei Offenblende.

Die Mittellinie des Spektrums ist aber durchaus brauchbar.

Das mittlere Bild

zeigt ein Spektrum von Wega mit dem SA200 in der Filterschublade

und dem Objektiv abgeblendet auf f/4.

Das untere Bild zeigt ein Spektrum von Wega mit dem SA100 vor dem

Objektiv bei Offenblende.

Trotz des Wechsels

von SA200 auf SA100 ist das Spektrum wegen des viel größeren

Abstands zum Sensor etwa dreimal länger als vorher.

Das Spektrum ist nun auch deutlich farbreiner und schärfer.

2. Die Orientierung des Gitters

Je farbreiner und schärfer das Spektrum ist, desto wichtiger wird es das Spektrum so waagerecht wie möglich auf dem Sensor zu plazieren.

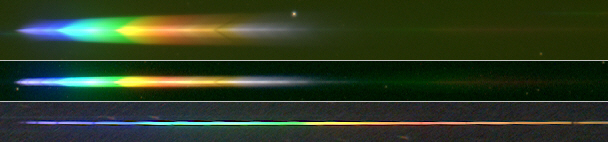

Wegaspektrum mit SA200 als Objektivgitter an f = 35 mm, zweifach

vergrößert

Der Drehwinkel

beträgt hier nur etwa acht Grad, aber es sind zahlreiche

"Treppenstufen" sichtbar, die bei der Drehung in die

Horizontale Artefakte erzeugen.

Selbst bei einem Drehwinkel von nur einem Grad wird ein 600 Pixel

langes Spektrum um 10 Pixel an einem Ende nach oben oder unten

verschoben und

es entstehen 10 Treppenstufen.

Das Gewinde der Star Analyser hat nur einen Durchmesser von etwa

25 mm. Ein Grad Drehung bedeutet da eine Drehung des Gewindes um

nur 0,2 mm!

3. Debayern

Alle Bilder wurden

im Superpixel-Modus debayert. Dabei werden die vier Pixel der

Bayermatrix zu einem RGB-Pixel zusammengefaßt und die Auflösung

sinkt auf die Hälfte.

4. Instrumental Response

Der variable Teil

des "Instrumental Response" wird durch den wechselnden

Zustand der Atmosphäre verursacht. Der Himmelshintergrund wird

auf die

Spektren addiert und verfälscht sie. Das kann durch eine

einfache Subtraktion korrigiert werden. Aufwendiger ist die

Berücksichtigung der variablen

Extinktion.

Hier "Relative Flux Calibration

of Low Resolution Spectra (“Correcting for Instrument

Response”)" wird das Problem ausführlich beschrieben

und eine

Lösung gezeigt: Wenn man außer dem Zielobjekt unter denselben

Bedingungen einen Stern mit bekanntem Referenzspektrum aufnimmt

und daraus

den "Response" bestimmt, dann kann man das Spektrum des

Zielobjekts durch diesen "Response" dividieren. Damit

sind dann die atmosphärischen

Einflüsse auf mein Spektrum (so gut es geht) beseitigt.

5. Das Spektrum 2. Ordnung

Es zeigte sich, dass die Lage des

Spektrums 2. Ordnung davon abhängt, wo das Spektrum 1. Ordnung

beginnt. In dem verlinkten Beispiel beginnt das

Spektrum 1. Ordnung von beta Lyrae bei etwa 3700 Å und damit das

Spektrum 2. Ordnung bei etwa 7400 Å.